プログラミングおもちゃ【小学生・幼児向け】人気おすすめ11選を年齢別に紹介

子どものゲーム時間が増え、将来への漠然とした不安を感じる保護者は少なくありません。

プログラミング教育が重視される現代において、高額な教室に通わせるのは難しいという家庭もあるでしょう。

そこで注目されるのが、遊びながらプログラミング的思考を育む「プログラミングおもちゃ」です。

この記事では、小学生や幼児におすすめのプログラミングおもちゃを、発達段階に合わせて年齢別に紹介します。

この記事の目次

小学生の習い事にプログラミングおもちゃが選ばれる理由

プログラミングおもちゃが習い事として選ばれるのは、遊びを通じて子どもの多様な能力を育めるためです。

自分で考えた手順を実行し、その結果がすぐに光や音、動きとして現れるため、論理的思考や問題解決能力が自然と身につきます。

この試行錯誤の過程は、失敗を恐れずに挑戦する姿勢や創造性を養います。

また、算数や理科といった教科学習への関心を高めるだけでなく、デジタル社会を生きる上で不可欠なリテラシーの基礎を築くことにも貢献します。

どんな種類がある?プログラミングおもちゃの主なタイプを解説

プログラミングおもちゃには、子どもの興味や発達段階に合わせて選べるよう、様々な種類が存在します。

主なタイプとして、自分で組み立てたものを動かす「ロボットタイプ」、パソコンやタブレットを使わずに遊べる「ブロック・ボードゲームタイプ」、そして手持ちのデバイスと連携させて本格的に学べる「アプリ連携タイプ」などがあります。

それぞれの特徴を理解することで、子どもに最適な製品を見つけやすくなります。

組み立てて動かすロボットタイプ

ロボットタイプのおもちゃは、特に工作や機械が好きな子どもに人気があります。

ブロックやパーツを自分の手で組み立て、そのロボットをプログラミングで制御する過程は、知的好奇心を大いに刺激します。

自分で設計した通りにロボットが動いた時の達成感は、学習意欲をさらに高めるでしょう。

また、パーツを立体的に組み合わせる作業を通じて、空間認識能力や構造を理解する力が自然と養われます。

創造力を働かせ、試行錯誤しながら一つの作品を完成させる経験は、問題解決能力の育成にもつながります。

画面を使わず遊べるブロック・ボードゲームタイプ

パソコンやタブレットの画面を使わずに遊べるブロックタイプやボードゲームタイプのおもちゃは、デジタルデバイスに不慣れな低年齢の子どもや、スクリーンタイムを抑えたい家庭に適しています。

カラフルなブロックを物理的に組み合わせたり、ボード上の駒を動かす指示カードを並べたりすることで、プログラミングの順序や条件分岐といった基本的な概念を直感的に学べます。

プログラムの流れが視覚的にわかりやすいため、論理的思考の基礎を無理なく育むことが可能です。

家族や友達と一緒にルールに沿って遊ぶことで、協調性やコミュニケーション能力も養われます。

タブレットやスマホで本格的に学べるアプリ連携タイプ

タブレットやスマートフォンと連携するタイプのおもちゃは、デジタルデバイスに親しんでいる現代の子どもたちにとって、非常に馴染みやすい学習ツールです。

専用アプリを用いて、ブロックを組み合わせるような直感的な操作でプログラミングの基礎を学び、徐々にテキストコーディングのような本格的な内容へとステップアップできます。

作ったプログラムでキャラクターを動かしたり、ゲームを作成したりと、多彩な遊び方が可能です。

子どもの成長や習熟度に合わせて難易度を調整できるため、飽きることなく長く使い続けられる点が大きな魅力です。

失敗しない!小学生向けプログラミングおもちゃの選び方5つのポイント

数多くのプログラミングおもちゃの中から最適な一つを選ぶには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

まず最も重要なのが、子どもの発達段階に合った対象年齢の製品を選ぶことです。

加えて、子どもが自発的に遊びたくなるような興味を引くテーマやデザインかどうかも大切です。

さらに、安全性の確保、子どもの成長に合わせて長く使える拡張性、そして家庭のデバイス環境に合っているかどうかの確認も欠かせません。

これらの要素を総合的に判断することが、失敗しないおもちゃ選びにつながります。

まずは子どもの発達段階に合う対象年齢で選ぶ

おもちゃを選ぶ際に最も重要なのは、子どもの発達段階に適した対象年齢の製品を選ぶことです。

対象年齢は、そのおもちゃを安全に、そして最大限に楽しむための目安を示しています。

年齢に対して難しすぎるおもちゃは、子どもが使い方を理解できずに興味を失ってしまう原因になります。

逆に、簡単すぎるとすぐに飽きてしまい、本来得られるはずの学びの機会を逃しかねません。

子どもの「できた」という達成感を引き出し、継続的な学びに繋げるためにも、まずはパッケージなどに記載されている対象年齢を必ず確認することが大切です。

子どもが夢中になるキャラクターやデザインから探す

学習効果を高めるためには、子ども自身が「遊びたい」と心から思えることが重要です。

そのため、子どもが好きなキャラクターや興味を持つテーマ、心惹かれるデザインのおもちゃを選ぶことは非常に有効なアプローチとなります。

例えば、動物が好きなら動物型のロボット、乗り物が好きなら車や電車をモチーフにしたものを選ぶと、自然と遊びに夢中になるでしょう。

子どもの「好き」という気持ちは、難しい課題に直面したときでも、諦めずに挑戦し続けるための強力なモチベーションになります。

おもちゃへの愛着が、学びへの関心を深めるきっかけとなります。

パソコンは必要?スマホやタブレットの有無を確認する

プログラミングおもちゃには、パソコンやタブレットがなくても遊べるものと、専用アプリなどをインストールしたデバイスが必要なものがあります。

購入前には、そのおもちゃがどちらのタイプなのかを必ず確認しましょう。

デバイスが必要な場合は、自宅にあるパソコンやスマートフォンのOS(Windows、macOS、iOS、Androidなど)に対応しているかどうかのチェックも不可欠です。

せっかく購入したのに、対応デバイスがなくて遊べないという事態を避けるため、製品の仕様やシステム要件を事前に調べておくことが重要です。

デバイス不要のおもちゃは、手軽に始められるメリットがあります。

一つのおもちゃで長く遊べるか拡張性をチェック

子どもの成長は早いため、一つの製品で長く遊べるかどうかは重要な選択基準です。

拡張性のあるプログラミングおもちゃは、子どものスキルアップに合わせて遊び方を発展させられます。

例えば、最初は基本的なセットで遊び始め、慣れてきたら追加のパーツやセンサーを購入して、より複雑な動きや高度なプログラムに挑戦できる製品があります。

また、ソフトウェアのアップデートによって新しい機能が追加されるタイプも、飽きずに長く楽しむことが可能です。

初期投資は少し高くても、結果的にコストパフォーマンスが良くなる場合があるため、拡張性の有無はチェックしておきたいポイントです。

プレゼントにも安心!安全基準を満たしているか確認する

子どもが直接手で触れて遊ぶものだからこそ、安全性は最も優先すべき項目の一つです。

特に小さな子ども向けのおもちゃを選ぶ際は、製品が安全基準を満たしているかを確認することが不可欠です。

例えば、日本の「STマーク」やヨーロッパの「CEマーク」など、公的な安全基準の認証を受けている製品は、材質や構造において一定の安全性が保証されています。

また、小さな部品がないか、角が丸く処理されているか、耐久性は十分かといった点もチェックしましょう。

大切な子どもへのプレゼントとして選ぶ上でも、安心して与えられる製品かどうかをしっかりと見極める必要があります。

【年齢別】小学生・幼児に人気のおすすめプログラミングおもちゃ11選

ここからは、幼児から小学生まで、子どもの発達段階に合わせて選んだ人気のプログラミングおもちゃを具体的に紹介します。

幼児期には、パソコンを使わずに直感的に遊べるものを中心に、小学校低学年、中学年、高学年と進むにつれて、より本格的で創造性を発揮できる製品をピックアップしました。

子どもの年齢や興味に合わせて、最適なおもちゃを見つけるための参考にしてください。

【幼児向け|4〜6歳】遊びながら学べるおすすめ4選

4歳から6歳の幼児期は、具体的な物に触れながら、自分の考えた通りに物が動く面白さを体験することが、思考力の成長にとって重要です。

この時期には、難しい操作を必要とせず、「できた」「おもしろい」という成功体験を積み重ねられるおもちゃが適しています。

パソコンやタブレットを使わない「アンプラグド」と呼ばれるタイプのおもちゃは、デジタルデバイスに慣れていない幼児でも直感的にプログラミングの基礎に触れることができるため、最初のステップとしておすすめです。

カードプログラミングトイ プローボ

プローボは、パソコンやタブレットを使わずにプログラミングの基礎を学べる知育玩具です。

対象年齢は4歳からで、ロボット本体と命令が描かれた方向カードやアクションカードを使って遊びます。

子どもは、ロボットを動かしたい順番にカードを並べ、本体に読み込ませるだけで簡単に操作できます。

この一連の動作を通して、「順序立てて考える」というプログラミングの基本的な考え方を直感的に体験することが可能です。

カードを並べ替えて試行錯誤する中で、原因と結果の関係を理解し、論理思考力の土台を育みます。

誤飲に配慮したパーツサイズや角の少ない安全設計も特徴です。

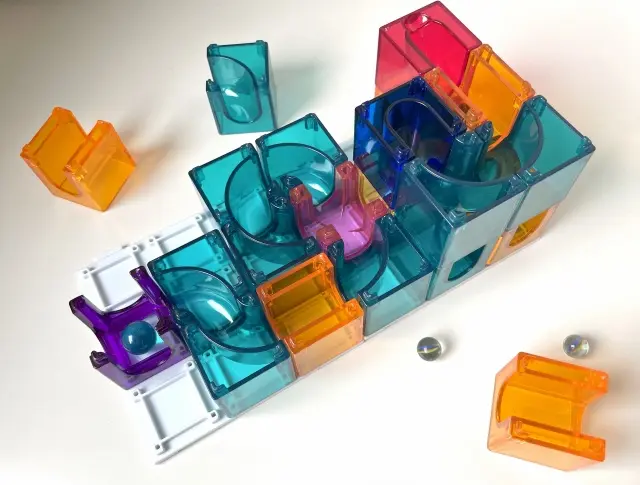

プログラミング的思考 知育ブロック kiditec スペースレース

kiditecは、ネジとブロックを組み合わせて多様なモデルを自由に作れる知育ブロックです。

直接的なプログラミング機能はありませんが、設計図を見ながら、あるいは自分で想像しながらパーツを組み立てる過程で、構造を理解し、手順を考える「プログラミング的思考」を養います。

スペースレースのセットでは、かっこいいロボットや乗り物を作ることが可能です。

子どもは試行錯誤しながら、どうすれば安定した構造になるか、どうすればイメージ通りに動くかを考えます。

作ったモデルは、ごっこ遊びにも発展させられます。

誕生日やクリスマスのプレゼントとしてもおすすめで、子供の創造力を刺激するおもちゃです。

電脳サーキット100

電脳サーキット100は、スナップでパーツを“パチッ”とつなぐだけで、光・音・モーターなどの回路が作れる知育キットです。ハンダ付け不要で、安全に本格的な電子工作を体験できます。

直接的なプログラミング機能はありませんが、回路図を見ながら、あるいは自分で配置を工夫しながら組み立てる過程で、「電気がどのように流れるか」「どの順番で組むと動くか」を考える論理性や手順設計力=“プログラミング的思考”が自然と身につきます。

このセットでは、LED点灯、警報ブザー、メロディ再生、光センサーを使ったスイッチ、直列・並列の比較、プロペラが回って飛ぶ実験など、100種類のプロジェクトに挑戦可能。

動く・鳴る・光る成功体験が積み重なり、試行錯誤が楽しくなります。

子どもは「なぜ鳴らない?どこが逆?」と原因を探し、配線や極性、接触のコツを覚えていきます。

うまく動いたら、サイレンやランプを“道具”に、ごっこ遊びへ発展。

遊びの中で、観察→仮説→組み替え→検証の流れが回り始めます。

誕生日やクリスマスのプレゼントにも最適。

保護者と一緒に学びやすく、教材としても長く使えます。電子工作の入口にぴったりの一箱です。

embot(エムボット) e-Craft

embotは、身近なダンボール素材を使って自分だけのロボットを組み立て、専用アプリでプログラミングして動かすことができるキットです。

対象年齢は6歳からとなっており、幼児から小学生まで楽しめます。

ハサミや工具を使わずに安全に組み立てられるのが特徴で、子どもが愛着を持って取り組めます。

プログラミングは、ブロックを並べるだけの簡単なものから段階的にレベルアップできるため、初心者でも安心です。

自分が作ったオリジナルのロボットが、意図した通りに光ったり動いたりする体験は、子どもの達成感と探求心を育みます。

創造力と論理的思考を同時に養えるおすすめの教材です。

【小学校低学年向け|1〜2年生】プログラミングの基礎が身につくおすすめ3選

小学校低学年にあたる1、2年生の時期も、幼児期と同様に、実際に物に触れながら「こうしたらどうなるだろう」と試行錯誤する体験が大切です。

単純な操作で「できた」という喜びを感じられることが、学習意欲の維持につながります。

この段階では、パソコンを使わないアンプラグド教材でプログラミングの基本的な考え方に慣れ親しんだり、タブレットなどを使いながらも直感的な操作で楽しめるおもちゃを選んだりするのが良いでしょう。

LEGOBOOST(レゴブースト)

LEGOBOOSTは、2歳頃から慣れ親しんだ子どもも多いレゴブロックで、ロボットをはじめとする5種類のモデルを組み立て、プログラミングで動かせるキットです。

対象年齢は7歳から12歳で、特に小学校低学年から高学年まで幅広く楽しめます。

専用アプリを使い、ブロックを組み合わせるようなアイコンベースのプログラミングで、自分が組み立てたレゴモデルを自由にコントロール可能です。

カラーセンサーや距離センサーも搭載しており、障害物を避けたり、特定の色に反応させたりと、よりインタラクティブな動きを実現できます。

創造力を働かせて組み立てる楽しさと、プログラミングの基礎を同時に学べるおすすめの製品です。

Studuino Liteであそぼう!はじめてのプログラミング工作

このキットは、テキストと豊富なパーツがセットになったオールインワンパッケージで、プログラミングと電子工作の初歩を学ぶのに最適な知育玩具です。

対象年齢は6歳からで、特に小学校低学年の子どもにおすすめします。

モーターやLED、ブザーといった電子パーツをブロックと組み合わせ、信号機や車など10種類の作例に挑戦できます。

プログラミングは、専用ソフト上でブロックを並べるだけで簡単に行え、自分の組んだプログラムで作品が動く様子をすぐに確認可能です。

試行錯誤しながら学ぶことで、論理的思考力や問題解決能力が育まれる知育教材です。

プログラミングおもちゃ プローボ(Probot)

プローボは、パソコンを使わずにカード操作でプログラミングの基礎を学べるため、小学校低学年の入門用としても最適です。

幼児向けの使い方に加えて、低学年では「くり返し」や「もし〜なら」といった、よりプログラミングらしい考え方を学ぶことができます。

例えば、同じ動きを何度もさせるカードを使ったり、障害物を発見したら向きを変えるといった課題に挑戦したりすることが可能です。

付属のマップ上でスタートからゴールまで最短の手順を考える遊びは、論理的思考力と問題解決能力を養います。

自分の考えた通りにロボットを動かす成功体験を重ねることで、プログラミングの基礎をしっかりと固められます。

【小学校中学年向け|3〜4年生】少し本格的な思考を養うおすすめ2選

小学校中学年になると、より複雑なルールを理解し、論理的に物事を考えられるようになります。

この時期のおもちゃとしては、プログラミングのアルゴリズムや効率的な手順を考えることを少し意識しつつも、子どもが直感的に操作でき、「動かすのが楽しい」と感じられるものが適しています。

単純な命令の組み合わせだけでなく、条件分岐や繰り返しといった概念を自然に学べるような、少し思考力を要するパズルやゲームも良い選択肢となります。

カタミノ KATAMINO Gigamic ギガミック 木製パズル

カタミノは、様々な形の木製ピースを指定されたスペースに隙間なく埋めていく、フランス生まれの思考型パズルです。

対象年齢は3歳から大人までと幅広いですが、問題の難易度を調整できるため、論理的思考が発達する小学校中学年の子どもに特におすすめです。

決められた枠内にどのピースをどう配置するかを試行錯誤する過程は、プログラミングにおける問題解決のプロセスと似ています。

空間認識能力や集中力、そして粘り強く考える力を養う人気の知育玩具であり、プレゼントとしても喜ばれるでしょう。

直接的なプログラミング学習ではありませんが、その土台となる思考力を鍛えるのに最適な知育パズルです。

ラーニングリソーシズ トイオブザイヤー

この商品は、プログラミングロボット「ボットリーアクティビティセット」で、トイオブザイヤーを受賞した実績のある知育玩具です。

対象年齢は5歳からですが、少し複雑な命令も扱えるため小学校中学年でも十分に楽しめます。

特徴は、パソコンやタブレットを使わないスクリーンフリーである点です。

リモコンで進行方向や動作をプログラミングし、ロボットを意のままに動かします。

障害物を検知して方向を変える機能や、同じ命令を繰り返すループ機能も搭載しており、プログラミングの基本的な概念である条件分岐や繰り返しを遊びながら学べるおすすめのロボットです。

子どもが夢中になる仕掛けが満載です。

【小学校高学年向け|5〜6年生】より複雑なプログラムに挑戦できるおすすめ2選

小学校高学年になると、抽象的な思考力が高まり、より複雑で本格的なプログラミングに挑戦する素地が整います。

この時期のおもちゃには、単純な操作だけでなく、自分で工夫してオリジナルの作品を作る創造性を発揮できるものや、プログラミングのアルゴリズムや技術の習得を意識した製品が適しています。

ビジュアルプログラミングからテキストコーディングへとステップアップできるような、発展性のあるおもちゃを選ぶと良いでしょう。

Codey Rocky

CodeyRockyは、対象年齢6歳以上の子ども向けに設計されたプログラミング学習ロボットです。

この製品は組み立てが不要で、箱から出してすぐに遊び始められる手軽さが魅力です。

表情を表示するLEDパネルや各種センサーを搭載した頭脳部分「Codey」と、移動を担う車体部分「Rocky」が合体しています。

プログラミングには、Scratchをベースにしたビジュアルプログラミングソフト「mBlock」を使用し、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で始められます。

さらに、より本格的なPythonへの切り替えも可能で、子どもの成長に合わせて長く学習を続けられるおすすめのロボットです。

mBot2

mBot2は、STEM教育用に設計された次世代のプログラミングロボットで、対象年齢は8歳以上です。

超音波センサーやライン追従センサーなど、より高度なセンサーを搭載しており、本格的なロボット制御が学べます。

プログラミングは、ビジュアルプログラミングと、より実践的なPythonの両方に対応しているため、初心者から上級者まで子どものレベルに合わせて挑戦できます。

組み立ては簡単でありながら、拡張性が高く、ロボットコンテストなどにも活用できるほどの性能を持っています。

論理的思考力と創造力を高めたい子どもに最適なおすすめのロボット教材です。

プログラミングおもちゃに関するよくある質問

プログラミングおもちゃの購入を検討する際、多くの保護者が疑問に思う点があります。

例えば、「プログラミング教室とおもちゃではどちらが良いのか」「購入予算はどのくらいか」「おもちゃだけで本当にプログラミング能力が身につくのか」といった質問がよく寄せられます。

ここでは、そうした一般的な疑問について、それぞれのメリットや考え方を解説します。

プログラミング教室に通う前におもちゃで試すべき?

プログラミング教室とおもちゃのどちらが良いかは、子どもの性格や家庭の状況によって異なります。

教室は専門家の指導のもと体系的に学べるメリットがありますが、費用や時間の制約があります。

一方、おもちゃは手軽に始められ、自分のペースで学べる利点がありますが、モチベーションの維持が難しい場合もあります。

そのため、まずは比較的安価なおもちゃで子どもがプログラミングに興味を持つかどうかを試してみるのが有効な選択肢です。

おもちゃで遊ぶ中で強い関心を示した場合に、本格的な学習の場として教室を検討するというステップを踏むことで、無理なく始めることができます。

購入するときの予算はどれくらいが相場?

プログラミングおもちゃの価格は、数千円で購入できるシンプルなものから、数万円する高機能なものまで非常に幅広いです。

そのため、一概に相場を示すことは困難です。

多くの場合、同じシリーズのおもちゃでも、基本的な機能に絞ったエントリーモデルと、追加のセンサーやパーツが付属したアドバンスモデルで価格帯が分かれています。

まずは5,000円から15,000円程度の予算で、子どもの年齢や興味に合った製品を探し始めるのが現実的です。

最初から高価なものを購入するのではなく、まずは基本セットで試してみて、子どもがさらに興味を示せば拡張パーツを追加購入するという方法もおすすめです。

おもちゃで遊ぶだけでプログラミング能力は身につく?

プログラミングおもちゃで遊ぶことは、本格的なプログラミング能力そのものではなく、その土台となる「プログラミング的思考」を身につける上で非常に有効です。

特に幼児や小学校低学年の段階では、パソコンの操作でつまずくことなく、遊びを通して「順序立てて考える」「試行錯誤する」「原因を分析して修正する」といった思考のプロセスを自然に体験できます。

この経験は、将来的に本格的なプログラミング言語を学ぶ際に大きな助けとなります。

学年が上がり、子どもの興味や理解が深まった段階で、パソコンを使うより高度なおもちゃや学習ソフトへ移行していくのがスムーズなステップです。

まとめ

プログラミングおもちゃは、子どもたちが遊びという最も自然な形で、これからの時代に不可欠な論理的思考力や問題解決能力、創造力を育むための優れたツールです。

製品を選ぶ際には、まず子どもの発達段階や興味関心に合っているかを最優先に考えることが大切です。

その上で、家庭の環境や予算、製品の拡張性などを考慮し、最適な一つを見つける必要があります。

本記事で紹介した選び方のポイントや年齢別のおすすめ商品を参考に、子どもの知的好奇心を引き出し、楽しみながら未来を生きる力を育むきっかけを提供してみてはいかがでしょうか。

-e-Craft.webp)

.webp)

-カタミノ-KATAMINO.webp)