子ども向けプログラミングおもちゃ完全ガイド|年齢別・目的別の選び方&おすすめ8選

「子どもにプログラミングを学ばせたいけど、いつから始めればいい?」「どんなおもちゃを選べばいいのかわからない…」

そんな悩みを持つ親御さんに向けて、この記事では、プログラミングおもちゃの選び方やおすすめ商品を年齢別・目的別に徹底解説します。

プログラミングは、これからの時代に必要不可欠なスキル。

でも、“難しそう”と思わずに、まずは「遊び」から始めてみませんか?

お子さんの未来を支える第一歩として、ぴったりのプログラミングトイを一緒に見つけていきましょう。

この記事の目次

年齢別でわかる!おすすめプログラミングおもちゃ早見表

プログラミングおもちゃは年齢や発達段階に合わせて選ぶことが大切です。

ここでは、年齢別におすすめのおもちゃタイプをまとめました。

3〜5歳(未就学児)

特徴

まだ文字や数字がしっかり読めない時期

操作が直感的で、色や形で認識しやすいものが◎

おすすめタイプ

ボタンやカードを使った“非デジタル型”おもちゃ

ロボットを動かして「順序」や「原因と結果」を体感するタイプ

商品一例

プローボ(カードプログラミングトイ)

ボットリー(Botley)プログラミングロボット

6〜8歳(小学校低学年)

特徴

読み書きがある程度できるようになり、簡単な指示も理解可能

自分で組み立てる楽しさや、結果の見える化に興味を持つ

おすすめタイプ

ブロック+電子パーツなどの“工作系”おもちゃ

図形・回路・動作が連動するものがおすすめ

商品一例

電脳サーキット100・プレイ

Makeblock mBot

プログラミング的思考が身につくパズル

9〜12歳(小学校高学年)

特徴

ルール理解や「原因と結果のつながり」がより深く考えられる

画面を使った“本格プログラミング”への入り口にもなる時期

おすすめタイプ

Scratchなどのビジュアルプログラミング対応おもちゃ

センサー付き・条件分岐・ループなどを学べるセット

商品一例

LEGO SPIKE

micro:bitスターターキット

電脳サーキット500(高度な回路組み換え対応)

中学生以上〜

特徴

実際のプログラミング言語や、デバイスとの連携に興味が出てくる時期

おすすめタイプ

PythonやArduinoなどに挑戦できる本格派教材

ロボットアームやIoTなど、実践的な応用があると◎

商品一例

IchigoJam

Raspberry Pi学習セット

Arduinoスターターキット

無理に高度な教材を与えるよりも、「できた!」「動いた!」の小さな感動体験を重ねることが、将来のプログラミング思考につながります。

年齢や性格に合ったおもちゃ選びが何よりも大切です。

教育関係者・保護者が選んだ!知育効果の高いおもちゃ5選

プログラミングおもちゃは「楽しく遊べる」だけではなく、どんな学びが得られるかも重要なポイント。

ここでは、教育現場や保護者から評価の高い、“知育効果”に優れたプログラミングおもちゃを5つ厳選して紹介します。

プローボ(カードプログラミングトイ)

対象年齢:3歳〜|カードで遊ぶ初めてのプログラミング

カードを順に並べて命令を与えるだけで、ロボットが動くおもちゃ。

スマホやタブレットなどのデジタルデバイスがなくても「順序」「原因と結果」「繰り返し」の概念が自然と身につきます。

おすすめするポイント

ひらがなが読めなくてもOK

実行ボタンを押すワクワク感が初めての論理的思考を刺激

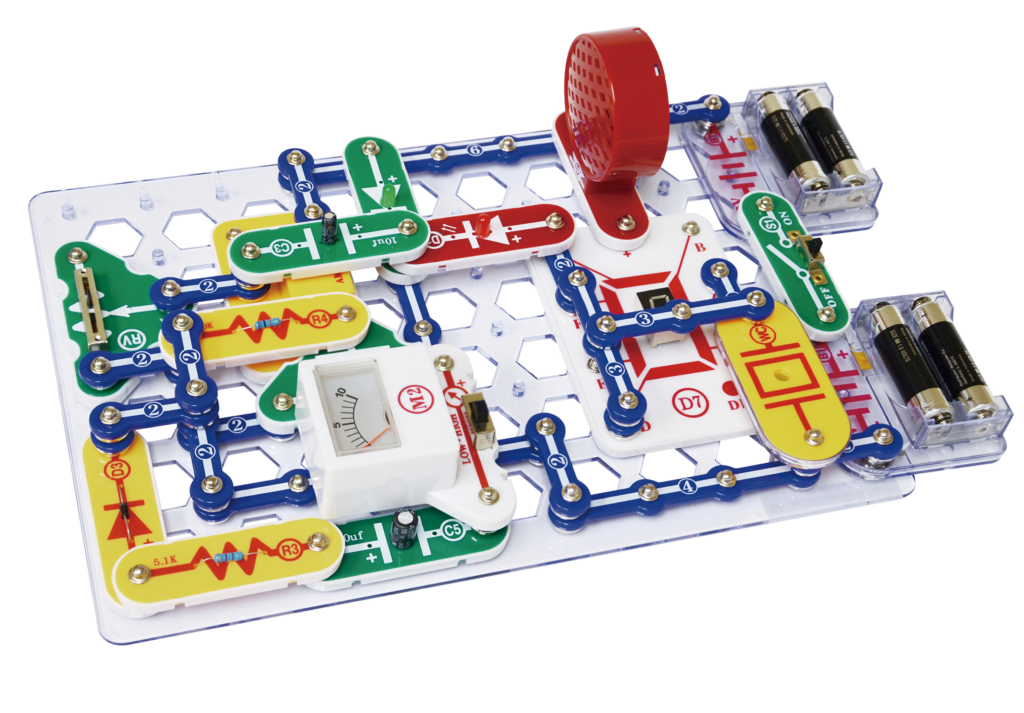

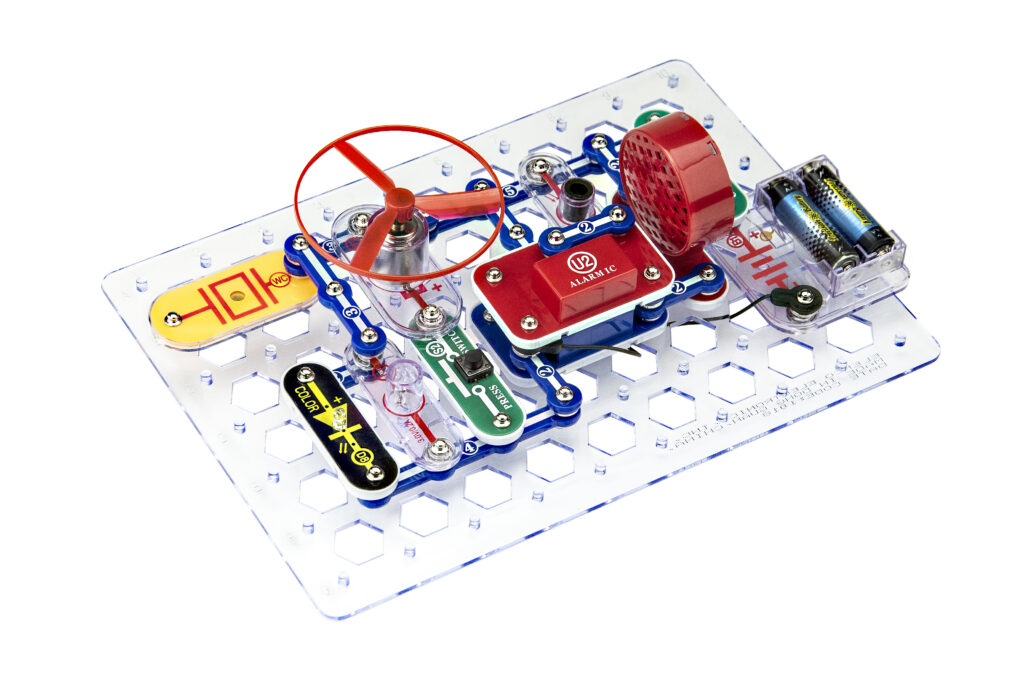

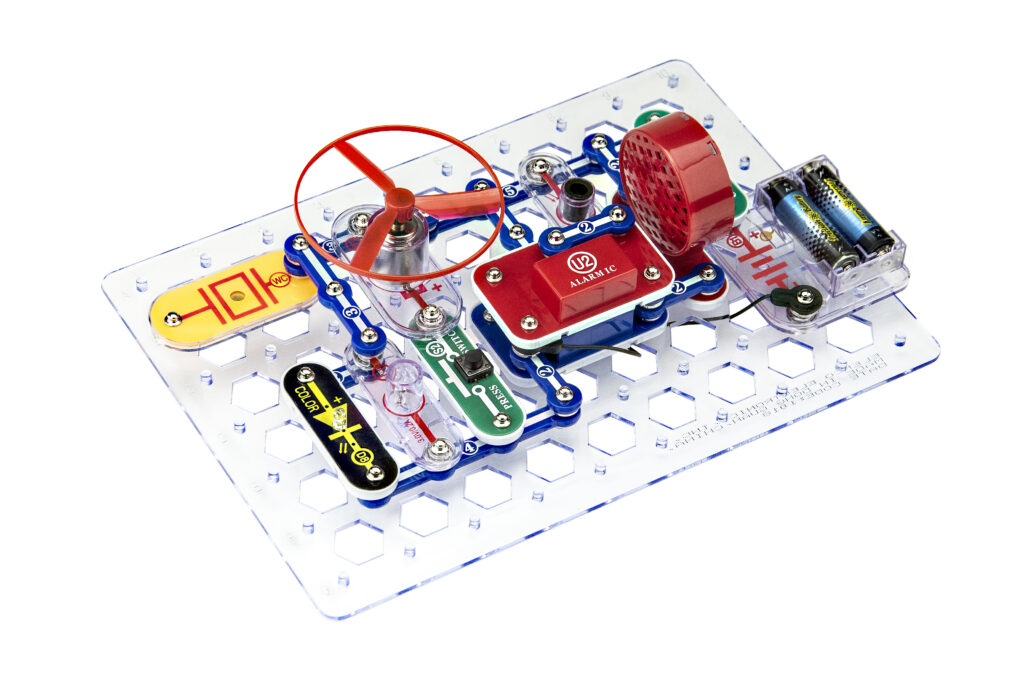

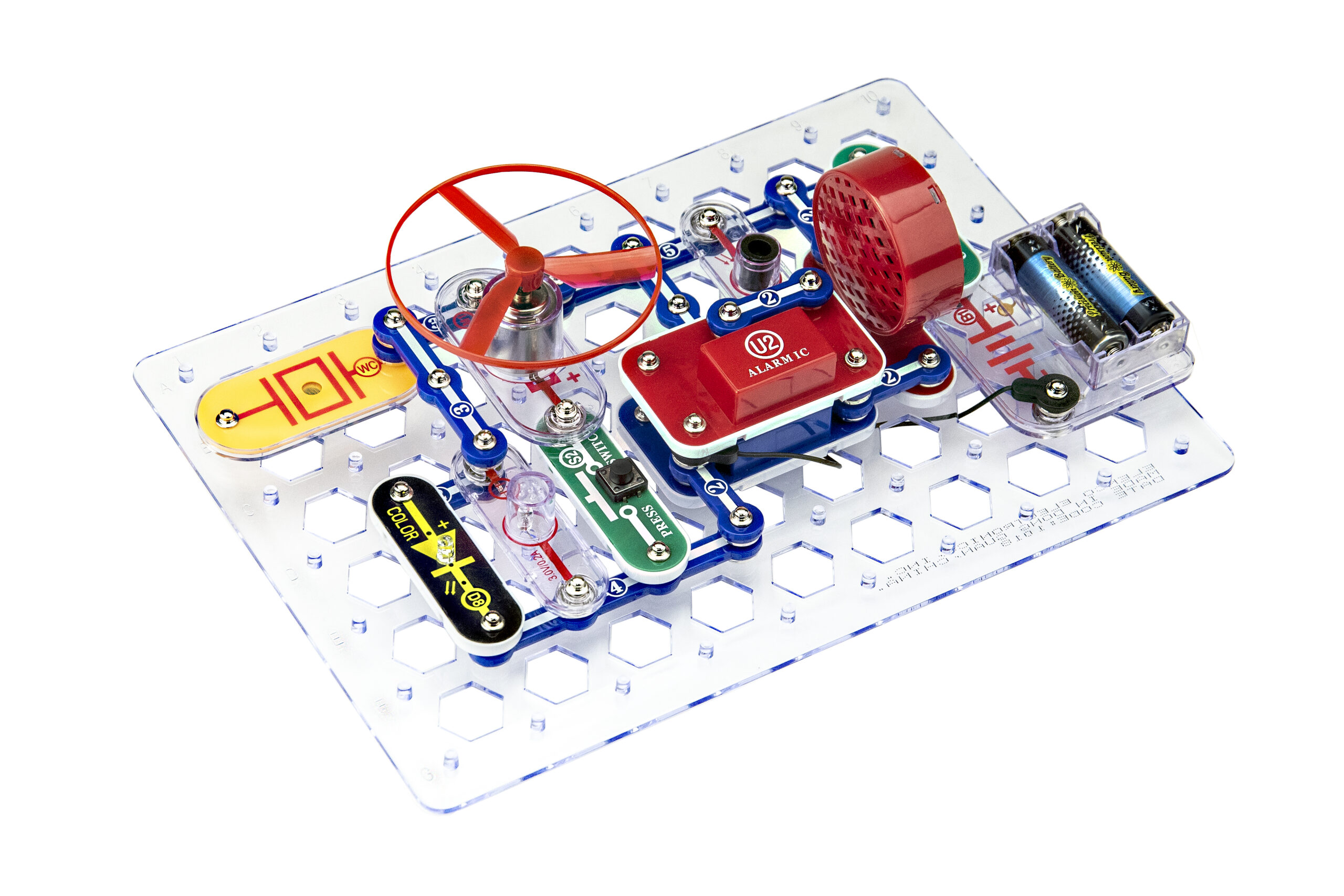

電脳サーキット100・プレイ

対象年齢:6歳〜|回路×プログラミング思考をゲーム感覚で

スナップ式の電子パーツを使って、LEDやスピーカーなどをつなげる回路学習キット。

さらに「正しい配線をするとゲームが動く」など、試行錯誤と成功体験を繰り返せます。

おすすめするポイント

STEM教育をベースに設計

ゲーム性があるため、子どもが夢中になりやすい

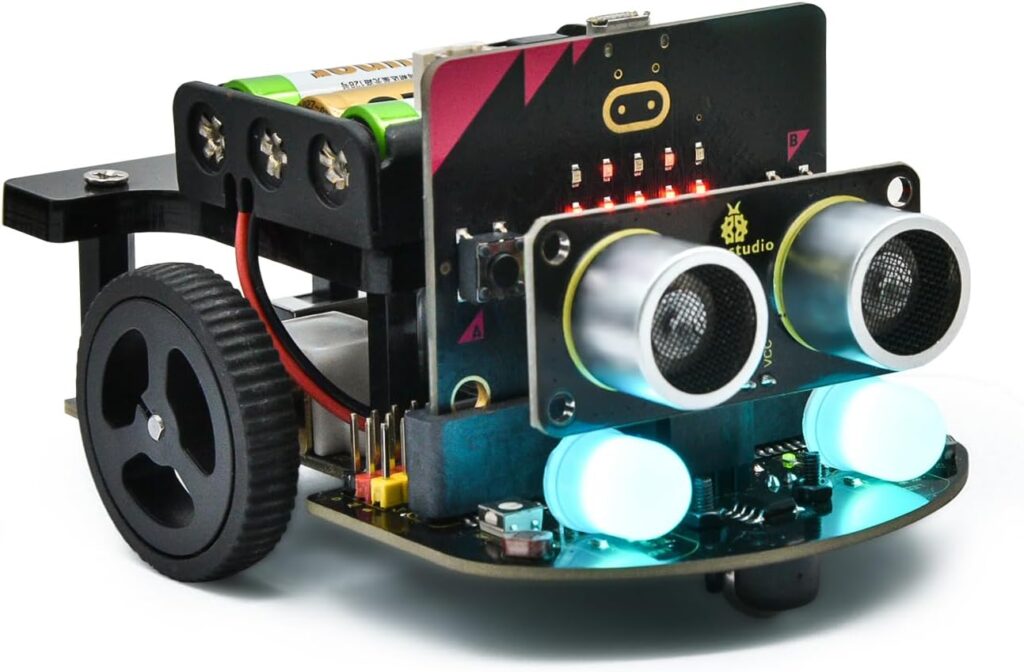

micro:bit スターターキット

対象年齢:9歳〜|センサーやLEDで“仕組み”を見える化

イギリス発の教育用マイコン。

LEDの点灯、傾きセンサー、温度センサーなどを使って、実際のプログラムでデバイスを動かす体験が可能。

ScratchやMakeCodeにも対応。

おすすめするポイント

学生の自由研究にも使える

拡張性が高く、ステップアップしやすい

LEGO SPIKE

対象年齢:小3〜|レゴ+プログラミングの最強コンビ

レゴブロックを使いながら、ビジュアルプログラミングで動きをコントロール。

構造理解・創造力・論理的思考が一体となって育つ教材です。

学校導入実績も豊富。

おすすめするポイント

手先を使いながら空間認識力も養える

成長に応じて複雑な制御も学べる

Sphero BOLT(スフィロ・ボルト)

対象年齢:10歳〜|本格派ロボットボールで楽しみながら学習

透明な球体の中に高度な制御システムが詰まったロボットトイ。

タブレットやPCと連携し、加速度センサーやLED表示などを活用したプログラミングが可能です。

おすすめするポイント

ゲーム感覚で自然に学べる

上級者にも人気。自由度が高く飽きにくい

知育効果の高いおもちゃは、「遊んでいるうちにいつの間にか身についていた」がキーワード。

興味を引き出し、成功体験を積ませてあげることが、学びへの最高の入口になります。

失敗しない選び方!5つのチェックポイント

プログラミングおもちゃを選ぶとき、つい「人気そうだから」「見た目がかっこいいから」と決めてしまいがち。

でも実は、「ナショナルブランドだから安心」「CMで見たから有名だし大丈夫かな」という気持ちが選び方を左右してしまうことも。

とはいえ、せっかく買ったのに「ゲームのほうが楽しい」と子どもがすぐにそっちに戻ってしまった…なんて経験、ありませんか?

おもちゃ選びに【絶対の正解】はありません。

けれど、その子の「考える力」「好きなこと」を伸ばすきっかけになるものを選べば、それは【単なるおもちゃ】ではなく、未来へのちょっとした投資になります。

ここでは、そんな「失敗しない選び方」のヒントを、5つのチェックポイントとしてご紹介します。

対象年齢と発達段階に合っているか?

「早すぎ」も「簡単すぎ」もNG!

対象年齢はあくまで目安ですが、子どもの理解力や集中力に合っていないと、「できない」「面白くない」と感じてしまいます。

【POINT】今できることより、ちょっと先のレベルを選ぶのがベスト。

子どもの「興味関心」とマッチしているか?

- 乗り物が好き?

- ブロック遊びが好き?

- キャラクターやゲームが好き?

おもちゃ自体への“入り口”が好きなジャンルに近いほど、子どもがワクワクして遊び始めやすくなります。

【POINT】子どもの「今ハマってるもの」と結びつけると◎

遊びながら“試行錯誤”できる仕組みがあるか?

単に命令を入力するだけで終わるおもちゃよりも、「こうしたら動いた」「これは失敗だった」という体験ができる方が、考える力・問題解決力がグングン育ちます。

【POINT】遊びの中に「やってみたくなる余白」があるものを選ぶ。

継続して遊べる工夫があるか?

最初だけ盛り上がってすぐ飽きてしまうのはもったいない!

- ステージ制になっている

- 拡張キットやシリーズがある

- アイデア次第で遊び方が変えられる

といった、成長に合わせて進化できる仕掛けがあるかも重要です。

【POINT】「長く遊べる=学びが深まる」と考えよう。

親のサポートが必要か?どれくらい関わるか?

低年齢向けでは「親と一緒に遊ぶこと前提」のおもちゃも多く、忙しい家庭には負担になることも。

【POINT】「ひとりでできる設計か」「一緒に取り組む時間が取れるか」を考えて選ぶのが◎

どんなに人気のおもちゃでも、子どもに合っていなければ「宝の持ち腐れ」。

でも、その子に合ったおもちゃを選べば、それは未来の力を育てる小さな学びの種になります。

おもちゃは、親から子どもへの「今」と「これから」をつなぐ贈り物。

焦らず、じっくり選んでいきましょう。

ロボット?カード?ブロック?タイプ別の違いと選び方

プログラミングおもちゃと一口に言っても、実はさまざまなタイプがあります。

「ロボットが動く系」「カードで命令を出す系」「ブロックや電子パーツで組む系」など、選ぶジャンルによって子どもが感じる“面白さ”や身につく力も変わってきます。

ここでは代表的な3タイプの違いと、どんな子に向いているかをまとめてご紹介します。

【タイプ①】ロボットを動かすタイプ(自走型)

特徴

指示を出すと、実際に動いたり音を出したりして反応するロボットおもちゃ

「命令通りに動く」ことが目に見えてわかるので、達成感が得られやすい

向いている子

目に見える反応が好きな子

ロボットや機械が好きな子

自分の指示でモノが動くことにワクワクするタイプ

商品一例

プローボ、Sphero、mBot、LEGO SPIKE

【タイプ②】カードやブロックで順序を組むタイプ(非デジタル)

特徴

タブレットや画面を使わず、物理的なカードやチップを順番に並べて命令を作成

“前に進む → 曲がる → ゴール”のような順序の概念を自然に学べる

特に幼児向けで人気

向いている子

タブレットやスマホをまだ使わせたくないご家庭

視覚的・触覚的に学ぶことが得意な子

「順番」や「流れ」を理解したい子

商品一例

プログラミングカー、プログラミングロボ コード、ボットリー

【タイプ③】ブロックや電子パーツで組み立てるタイプ(構造理解型)

特徴

電子回路やセンサー、ギミックなどを自分の手で組み上げるタイプ

手を動かすことで構造や因果関係を深く理解できる

電気の流れやプログラミング的思考(条件分岐、ループなど)にも対応

向いている子

モノづくりが好きな子

レゴや工作が好きな子

自分で考えて形にすることに興味がある子

商品一例

電脳サーキットシリーズ、micro:bitスターターキット、IchigoJam・Raspberry Pi系教材

| タイプ | 特徴 | 向いている年齢 | 主なメリット |

| ロボット型 | 動いて反応がある | 3歳〜 | 達成感・原因と結果の理解 |

| カード型 | 非デジタルで直感操作 | 3歳〜 | 論理の順序・視覚で理解 |

| 組み立て型 | 回路・構造を作る | 6歳〜 | 空間認識力・試行錯誤・応用力 |

タイプごとに得られる学びの種類や、向いている年齢・性格が異なります。

大切なのは、「子どもの好奇心に合うかどうか」。

一番反応が良さそうなタイプをまずは試してみるのがおすすめです。

【保存版】プレゼントにおすすめの人気おもちゃ10選(2025年版)

「誕生日に何をあげたらいい?」「クリスマスプレゼント、せっかくなら学びにつながるものを」

そんな声に応えて、プレゼントにぴったりのプログラミングおもちゃを、価格帯別に厳選しました。

~7,000円以内で選ぶ!気軽に始める入門トイ

電脳サーキット100

価格:6,500円前後

対象年齢:6歳〜

電子回路をつなげて動かす、実験感覚で楽しめるキット。

スイッチ・LED・音など、子どもの好奇心を刺激する要素がいっぱい!

micro:bit 単体 or スターターライトキット

価格:5,000円前後

対象年齢:9歳〜

センサー付きマイコンで、LED点灯や簡単なプログラミングに挑戦可能。

初めての“電子工作”にもおすすめ。

7,000〜15,000円で選ぶ!人気&実力派のバランス型

プローボ(カードプログラミングトイ)

価格:約15,000円(税込)

対象年齢:3歳〜

カードで命令を並べて、ロボットに動きを指示。

直感的でわかりやすく、非デジタルで安心の人気アイテム。

初めての“論理思考”に◎

ボットリー(Botley)プログラミングロボット

価格:約8,000円

対象年齢:5歳〜

画面なしでロボットを操作。

命令カードで順序立てた思考を育てながら、自由に動かして楽しめる。

15,000円以上で選ぶ!本格派の長く遊べるセット

電脳サーキット300

価格:約15,000円前後

対象年齢:8歳〜

電脳サーキット100の上位版。

音・光・モーターなど多彩な回路が楽しめ、自由な組み合わせで深く学べる。

LEGO SPIKE Essential

価格:約20,000円〜

対象年齢:小学校中学年以上

レゴとプログラミングの融合。

作って動かして、さらにカスタマイズも可能。

学びながら創造力も爆上がり。

Sphero BOLT(スフィロ・ボルト)

価格:約19,000円

対象年齢:10歳〜

加速度センサーやLEDなど、先進的な機能を搭載したロボットボール。

スマホやタブレットで本格的に制御可能。

IchigoJam スターターフルセット

価格:約12,000円前後

対象年齢:10歳〜

BASIC言語でコーディングを学ぶ国産教材。

シンプルながら学びの深さは本格派。

LEGO Mindstorms

価格:35,000円〜

対象年齢:上級者向け

中高生にもおすすめの、ロボット開発ができるセット。

センサーやモーターを活用して複雑な動きの制御も可能。

プレゼント選びのヒント

幼児〜低学年は「動きやすさ・直感的な操作」を重視

高学年〜は「自由度や拡張性・論理性」を重視

長く使えるおもちゃは、結果的に「学びのコスパ」も高くおすすめです!

プログラミングおもちゃで育つ5つの力とは?

「プログラミング」と聞くと、多くの方が「パソコンでコードを書く」「英語の命令文を覚える」といった技術的スキルをイメージするかもしれません。

しかし、子ども向けのプログラミングおもちゃが本当に育ててくれるのは、コードではなく考える力です。

特に注目されているのが、「非認知能力」と呼ばれる、テストでは測れないけれど社会で役立つ力。

これからの時代に求められるのは、知識を覚えるだけでなく、それを活かして行動する力、応用する力です。

プログラミングおもちゃは、そうした生きる力を、遊びながら自然に育ててくれるツール。

ここでは、代表的な5つの力を詳しく紹介します。

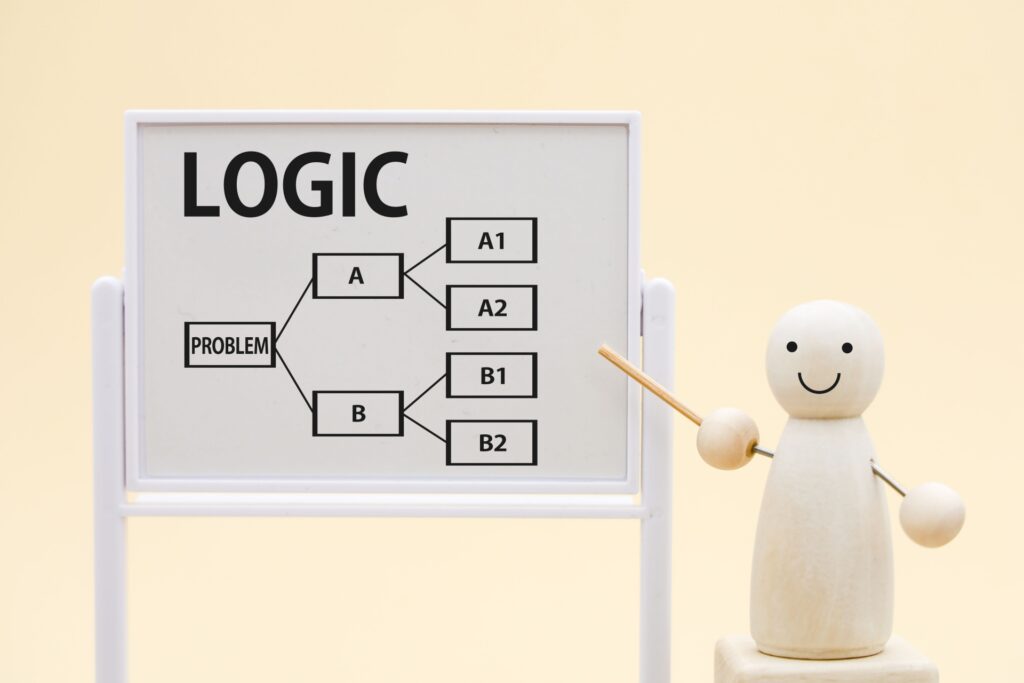

論理的思考力(ロジカルシンキング)

プログラミングおもちゃでは、「この命令のあとにこれを実行すると、どうなるか?」を自分で組み立て、試すことになります。

一つひとつの動きや反応に原因と結果のつながりがあり、子どもはそれを遊びの中で経験します。

例えば、ロボットを前に3歩進ませたい時。

単純に「前に進む」命令を3回出すのか、それとも「繰り返す」命令を使うのか。

こうした思考の順序や効率を考える力が、まさに論理的思考力。

プログラミングを知らなくても、その土台となる力はしっかり育っていきます。

問題解決力(トラブルに強くなる力)

「思った通りに動かない…」「うまくいかないけど、何が原因だろう?」

そんな小さな失敗を繰り返すうちに、子どもは自然と原因を探す力、直す力、工夫する力を身につけていきます。

失敗してもリトライできるのが、プログラミングおもちゃのいいところ。

しかも、答えは1つではなく、いくつもの方法があるからこそ、「どうしたらうまくいくか?」を自分で考える姿勢が育ちます。

大人でも必要な課題解決型の思考が、遊びの中で身についていくのです。

組み立て力・空間認識力

電子回路を組み立てる、ブロックで立体的な構造を作る、ロボットをパーツごとに構築する——。

こうした作業は、手先の器用さだけでなく、空間をイメージして設計する力を養います。

例えば、電脳サーキットでLEDが光らないとき、「このスイッチの向きが逆だったかな?」「回路のつなぎ方を変えたら?」と立体的に構造を把握しながら再構築する力が自然と育ちます。

これは、将来的にエンジニアやデザイナーを目指す子に限らず、どんな仕事でも役立つモノの見方になるでしょう。

創造力・発想力

プログラミングおもちゃの面白さは、「自由に組み合わせて、自分だけのアイデアを形にできる」ところにあります。

決まった遊び方だけでなく、「こうしたら面白いんじゃない?」「音と光を同時に出したらどうなるかな?」など、子どもたちは遊びながら自分なりの発想をどんどん膨らませていきます。

正解が決まっていないからこそ、想像の幅は無限。

自分のアイデアでロボットや回路が動いた時の達成感は、「もっと作ってみたい!」という好奇心にもつながります。

自主性・集中力

「もう少しやってみたい」「自分でできるようになりたい」

プログラミングおもちゃには、子どもが自然と集中して取り組みたくなる魅力があります。

誰かに強制されなくても、自分のペースで試したり直したりして、気づけば30分、1時間…と熱中していることも。

それはまさに、自主性や継続力の表れです。

さらに、うまくいったときの達成感が、「次もやってみよう」「あきらめない力」として蓄積されていきます。

プログラミングおもちゃは、単に習い事の代わりではなく、子どもが持っている可能性に火をつけるツールです。

これらの力は、すぐに目に見える成果ではないかもしれません。

でも、子どもの中に根を張り、いつかきっと「考える力」として花開くときが来ます。

そんな未来への種まきとして、プログラミングおもちゃを選んでみてはいかがでしょうか。

おうち時間にも◎ 親子で一緒に楽しめるおもちゃ特集

プログラミングおもちゃは「子どもが一人で黙々と遊ぶもの」と思われがちですが、実は親子で一緒に取り組むことで、学びの効果も楽しさも倍増します。

特に最近は、おうち時間の充実を重視する家庭も増えており、「一緒に楽しめて、しかもためになる」おもちゃは、家族にとっても大きな価値になります。

親がそばにいることで学びが深まる

子どもは、自分で考えることも大切ですが、「わからない時に少しだけヒントをもらう」「できたことを褒めてもらう」ことで、やる気がグッと高まります。

例えば、

「これとこれをつなげたら光るかな?」

「ママ、一緒にやってみよう!」

そんな会話が自然と生まれるのが、親子で取り組めるおもちゃの魅力。

教えるというより、一緒に発見するスタイルが、子どもにとっての成功体験になります。

一緒に遊ぶのに特におすすめのタイプ

「一緒に遊びながら、自然に学びの時間になる」——そんな理想的なおもちゃを3つ厳選してご紹介します。

いずれも、プログラミングが苦手な親でも無理なく関われる設計なので安心です。

電脳サーキットシリーズ

一緒に「やってみよう!」が盛り上がる、実験型おもちゃの王道

スナップでパーツをカチッとつなげるだけで、光ったり音が出たりするので、親子で「これは何が起きる?」とワクワクしながら試せます。

親御さんへのメリット:

理科の知識がなくても安心!説明書通りに組むだけで動く

一緒に驚いて、成功体験を共有できる

電気の流れや仕組みを“見て感じる”ことで、親も「なるほど!」と納得できる内容

プローボ(カードプログラミングトイ)

カードを並べるだけだから、3歳からでも“考える遊び”ができる!

「順番にカードを置く→ロボットが命令通りに動く」という流れなので、難しい操作や読み書きは不要。

遊び方を親子で話しながら考えるだけで立派な学びに。

親御さんへのメリット:

スマホ・タブレット不要。目に優しく、操作も超シンプル

一緒にカードを並べて、親も“頭の整理”を体験できる

説明が要らず、初めてでもすぐに一緒に遊べるから、プレゼントにも最適

LEGO SPIKE Essential

組み立て+プログラミングで、親も夢中に。まるで共同プロジェクト!

レゴの組み立て要素と、動きのプログラミングが融合した本格派。

でも実は、ブロック遊びができればOK。

パーツを一緒に探したり、組み替えたりしながら、親子で「ものづくり」の楽しさを共有できます。

親御さんへのメリット:

「親がわからないと遊べない」じゃない。子どもと一緒に試行錯誤できる作り

プログラムでロボットが本当に動いた瞬間の感動を、一緒に味わえる

少しずつステップアップしていけるから、継続的な“共通の趣味”にもなる

親子で一緒に遊ぶからこそ得られる学びがある

どのおもちゃも、「親が先生になる」必要はありません。

一緒に「どうなるかな?」と考え、驚き、試す時間こそが、親子のコミュニケーションや信頼関係を育む貴重な時間になります。

しかも、「親が楽しんでいる姿」は、子どもにとって最高のモチベーション。

勉強させなきゃではなく、一緒に遊びたいから始めてみる。

そんな軽やかな第一歩が、子どもの未来を豊かにするきっかけになります。

初心者にぴったり!最初の一歩におすすめの入門おもちゃ

「うちの子にプログラミングなんてまだ早いかも…」

「親の自分もプログラミングなんて全然わからない…」

そんな不安を感じている方にこそおすすめしたいのが、入門向けのプログラミングおもちゃです。

最近の入門トイは、難しい知識がなくても楽しく遊べて、「プログラミング的思考」の第一歩を自然に育ててくれる設計がたくさん。

ここでは、初めてのプログラミングにぴったりな安心・簡単な3選をご紹介します。

プローボ(カードプログラミングトイ)

対象年齢:3歳〜|画面なし・カード式で超やさしい入門モデル

命令カードを順番に並べるだけで、ロボットがその通りに動き出すという、超直感型プログラミングおもちゃ。

まだひらがなが読めない年齢でも、色やアイコンで命令がわかるから安心。

操作も簡単で、遊びながら自然と順序や因果関係を体感できます。

入門にぴったりな理由

タブレットやスマホは一切不要!目にもやさしい

間違えてもすぐやり直せる → 試行錯誤が楽しくなる

親子で会話しながら取り組めて、親のサポートも最小限

プログラミングカー(学研)

対象年齢:3歳〜|“前・右・左”の操作で順序の学びを遊びに

ボタンで命令を入力して車を動かす、画面なしのプログラミングおもちゃ。

どこに進ませるかを考えるだけで、自然と「順番を意識する」力が育ちます。

入門にぴったりな理由

文字が読めなくても、操作はボタンを押すだけ

親が一緒に「どっちに進む?」と話しながら楽しめる

ゴールに向かう達成感があり、飽きずに繰り返せる

電脳サーキット100

対象年齢:6歳〜|“つないで動かす”体験が楽しい電子回路トイ

スナップ式のパーツを正しくつなぐと、音が出たり、光ったり。

「順番通りにやればうまくいく」「つなぎ方で結果が変わる」という体験を通して、手を動かしながら学ぶことの楽しさを味わえます。

入門にぴったりな理由

直感的で、説明書通りに作れば必ず動く → 初心者でも安心

仕組みが見えるので「なぜそうなるか」が理解しやすい

小学生の理科嫌い対策にも効果的◎

まずは「楽しくできた!」の体験を

プログラミング教育の第一歩で大事なのは、「できた!」「面白い!」という体験を積み重ねること。

難しさや正確さよりも、ワクワクしながら試す気持ちが、子どもの思考をグンと伸ばしてくれます。

「初めてだからこそ、簡単で楽しいものを」——そんな視点で、最初のおもちゃを選んでみてください。

おわりに|“遊び”が“学び”に変わる、その瞬間を大切に。

プログラミングおもちゃは、ただの「おもちゃ」ではありません。

それは子どもにとって、考えることの楽しさ、試してみる勇気、自分でできたという達成感を育てる入り口です。

何を選べばいいか迷ったときは、

✔ 年齢に合っているか?

✔ 興味が持てそうか?

✔ 一緒に楽しめるか?

そんな視点で、お子さんにぴったりの一台を見つけてみてください。

そして、ぜひ親子でその“はじめの一歩”を楽しんでくださいね。